現代においてスマートフォン一台でネット通信やネットバンキング、電子マネー、家計管理など、あらゆることができてしまいます。

必然的にセキュリティも厳重になり、使用者本人以外では開けられないようにロックをかけるのが一般的です。

しかし厳重なセキュリティだからこそ「もし自分・家族が亡くなったら、スマートフォン内にあるデータはどうなるんだろう…」 と疑問に思うことはありませんか?

今回は、そういった場合に遺族がスマートフォンのロックを解除できるかどうかについて・ロック解除が出来ない場合のデータ取得が出来るかどうかについて紹介します。

- 指紋認証や顔認証で解除は可能なのか?

- 持ち主が使っていたパスワード等を探す

- ロック解除を試す場合の注意点

- GoogleやAppleに依頼する

- Google【死去したユーザーのアカウントに関するリクエストを送信】

- Apple【故人アカウント管理連絡先】

- その他に知っておきたいこと

指紋認証や顔認証で解除は可能なのか?

結論から述べると、遺族が生体認証でロック解除をするのは、基本的に出来ません。

故人が荼毘にふされる前に、指を使って指紋認証を解除すればいいと考える方もいらっしゃるでしょうが、生体認証は持ち主が亡くなった時点で使用不可能になります

例えばiPhoneの場合、

「生体上の微弱な電流を検知するため、指は生きている体とつながっていなければ反応しない」

といった機能を備えているようで、利用者が亡くなられた場合は認証を突破することは出来ません。

顔認証についても、亡くなられた方の顔を写しても認証しないようです。

「亡くなった直後であれば、指紋認証を解除できた」といった情報がインターネット上に出ていたりしますが、信憑性に欠ける内容なので鵜呑みにしないほうがいいです。

持ち主が使っていたパスワード等を探す

パスワード等はデジタルで残されているとは限りません。

多くの場合、遺族は生前に残されたヒントに頼ることになると思います。

故人が高齢者の場合は、自身や家族の誕生日、電話番号といった覚えやすいものを使用している可能性が高まります。

複雑なパターンにすると使用者本人も忘れてしまうことがあるので、単純なものに設定されているかもしれません。故人や家族の名前のアルファベットイニシャルを、スマホのパターン認証にしているケースもあります。

故人は生前にPINやパスワード、またはそれらにつながるヒントとなるようなものを、紙媒体に残しているかもしれません。スマートフォンの契約書類やノートやデジタル手帳などに残されているかもしれません。

セキュリティ上は好ましくないですが、「123456」や「0000」というシンプルなものにしている場合もあります。

このあたりは本当に持ち主の方次第といえるでしょう。

しかし、こういった暗証番号やパスワードの情報を残していない方もたくさんいらっしゃいます。パスワードそのものが見つかるのはラッキーだと思ってください。

ロック解除を試す場合の注意点

ロック解除を試す場合、いくつか注意しておきたいポイントがあります。

1.試行回数が多いと内部データが自動的に削除される可能性がある

PIN認証やパスワード認証などの試行回数が多いと、内部データが自動的に削除されてしまうかもしれません。

とくにiPhoneの場合は10回目の解除失敗で、データを自動消去できる設定があります。設定がオンの状態でロック解除に10回失敗すると、内部データが削除されて工場出荷時の状態に戻ってしまうため、注意しましょう。

初期化されなくても、複数回の失敗からの回復には複雑な処理が必要になることもあります。連続解除失敗で「1分後にやり直してください」と注意メッセージが表示されますから、当てずっぽうはそれくらいまでで止めておくのが無難です。

一方でAndroidの場合は、機種によって異なります。基本的には何度解除にミスをしても、データが消える心配はいらないでしょう。

2.スマートフォンの相続人以外がロック解除をしようとしない

スマートフォンの相続人以外が、ロック解除を試みるのは止めましょう。スマホは故人の遺品であり、相続の対象となるものです。ロック解除は、相続人が行うようにしてください。

複数の相続人がいる場合は、取扱いや処分に関して全員の同意を取ることが大切です。ロックを解除できたら、中に入っていたデータもすべて、相続人全員で確認しましょう。

GoogleやAppleに依頼する

ロック解除を出来る限り試しても解除できなかった場合、 家族や法定代理人であればGoogleやAppleに連絡を取り、公的機関の発行する身分証明書や死亡証明書を提示して厳格な審査で承認されることで、クラウド上の一部データを取得することが可能です。

Google

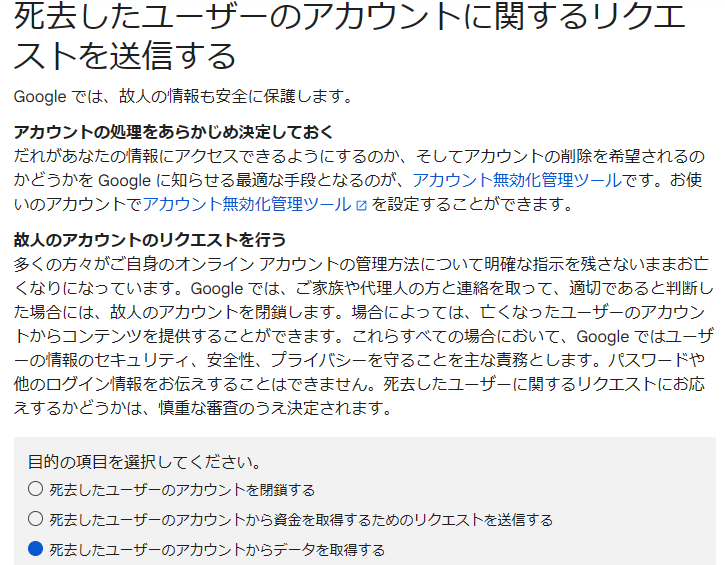

【死去したユーザーのアカウントに関するリクエストを送信】

Google公式サイトの「死去したユーザーのアカウントに関するリクエストを送信する」 から「アカウント閉鎖」や「アカウントからのデータ取得」などが可能です。

審査後にGmailやGoogle フォトなどのデータを閲覧することができます。

必要な情報

- 故人の氏名

- 故人のメールアドレス

- ご遺族または法定代理人の名

- ご遺族または法定代理人の姓

- ご遺族または法定代理人のメールアドレス

- 住所

- 市町村

- 国名

- 郵便番号

- 没年月日

必要な書類 (スキャンデータ)

- 政府が発行したご自身の身分証明書または運転免許証

- 故人の死亡証明書

- 上記二点で英語で書かれていない文書については、専門の翻訳者による英訳(公証済みのもの)

【死去したユーザーのアカウントに関するリクエストを送信する】

Apple【故人アカウント管理連絡先】

「故人アカウント管理連絡先」 は、 iOS/iPad OS15.2以降の端末で、家族などをあらかじめ故人アカウント管理連絡先に登録しておくことで、iPhone/iCloud上のデータにアクセスできるようにします。

誰に頼むかはっきり決まっていない場合でも、最大5人を登録できるので後から追加可能です。

Apple IDを持たない人でも指定可能ですが、アクセスキーを申請できるのが13歳以上の人に限られます。

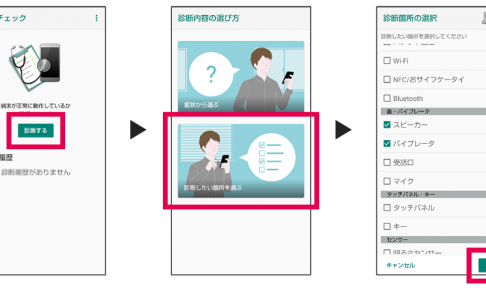

持ち主が亡くなったときは、連絡先に指定された人が自身の端末、あるいは申請サイトから、アクセスキーを入力して死亡証明書をアップロードする。Appleの審査を通ると、故人が残したデータへのアクセスが認められて、ダウンロードしたり、その後にアカウントデータを削除したりできるようになります。

【亡くなったご家族の Apple アカウントへのアクセスを申請する方法】

故人アカウント管理連絡先のアクセスキーがお手元にない場合

故人アカウント管理連絡先のアクセスキーがお手元にない場合でも、必要な情報や書類を揃えることで申請することができます。

詳細に関してはAppleサポートにお問い合わせください

その他に知っておきたいこと

「携帯会社にお願いすれば、ロック解除してくれるのでは?」と思う方がいらっしゃるかもしれませんが、遺族がお願いをしてもパスワードは教えてくれません。正確には携帯会社側にも、PINやパスワードを知る術が存在しないです。

インターネット上などでは「スマホロック解除します」「ロックが掛かっていても、大切な故人のデータを確保します」といった、いわゆる「デジタル遺品の調査サービス」を目にすることもあります。

しかし利用するのであれば慎重に判断しなければいけません。

こういったサービスは確実に成功する保証はなく、端末内部の状態が変化する可能性もあります。(そもそも簡単にスマートフォンのロックが解除されてしまうのであれば、ロックの意味をなさないです。)

料金も数万円~数十万円と決して安くなく、 相応のコストが必要です。

どんなに健康でも、どんなに若くても明日のことは分かりません。

自分にもしものことがあった時のために、パスワードをメモなどに残しておくことをお勧めします。

書いた内容の上に修正テープでマスキングすれば、普段は安全性を確保しつつ、何かあったときには家族が修正テープ部分を剥がしてパスワードを確認できるといった工夫も可能です。